Page 330 - Les fables de Lafontaine

P. 330

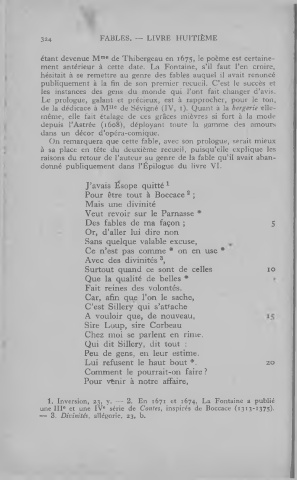

FABLES. — LIVRE HUITIÈME

324

étant devenue Mme de Thibergeau en 1675, le poème est certaine

ment antérieur à cette date. La Fontaine, s’il faut l’en croire,

hésitait à se remettre au genre des fables auquel il avait renoncé

publiquement à la fin de son premier recueil. C’est le succès et

les instances des gens du monde qui l’ont fait changer d’avis.

Le prologue, galant et précieux, est à rapprocher, pour le ton,

de la dédicace à Mlle de Sévigné (IV, 1). Quant à la bergerie elle-

même, elle fait étalage de ces grâces mièvres si fort à la mode

depuis l’Astrée (1608), déployant toute la gamme des amours

dans un décor d’opéra-comique.

On remarquera que cette fable, avec son prologue, serait mieux

à sa place en tête du deuxième recueil, puisqu’elle explique les

raisons du retour de l’auteur au genre de la fable qu’il avait aban

donné publiquement dans l’Épilogue du livre VI.

J’avais Ésope quitté1

Pour être tout à Boccace 2 ;

Mais une divinité

Veut revoir sur le Parnasse *

Des fables de ma façon ; 5

Or, d’aller lui dire non

Sans quelque valable excuse,

Ce n’est pas comme * on en use *

Avec des divinités 3,

Surtout quand ce sont de celles 10

Que la qualité de belles *

Fait reines des volontés.

Car, afin que l’on le sache,

C’est Sillery qui s’attache

A vouloir que, de nouveau,

Sire Loup, sire Corbeau

Chez moi se parlent en rime.

Qui dit Sillery, dit tout :

Peu de gens, en leur estime.

Lui refusent le haut bout *. 20

Comment le pourrait-on faire ?

Pour venir à notre affaire,

1. Inversion, 23, y. — 2. En 1671 et 1674, La Fontaine a publié

une IIIe et une IVe série de Contes, inspirés de Boccace (1313-1375).

— 3. Divinités, allégorie, 23, b.