Page 151 - Les fables de Lafontaine

P. 151

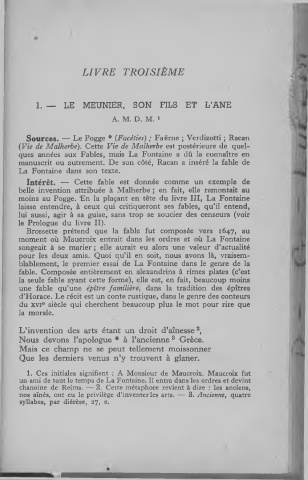

LIVRE TROISIÈME

1. — LE MEUNIER, SON FILS ET L’ANE

A. M. D. M. 1

Sources. — Le Pogge * (Facéties) ; Faërne ; Verdizotti ; Racan

(Vie de Malherbe). Cette Vie de Malherbe est postérieure de quel

ques années aux Fables, mais La Fontaine a dû la connaître en

manuscrit ou autrement. De son côté, Racan a inséré la fable de

La Fontaine dans son texte.

Intérêt. — Cette fable est donnée comme un exemple de

belle invention attribuée à Malherbe ; en fait, elle remontait au

moins au Pogge. “En la plaçant en tête du livre III, La Fontaine

laisse entendre, à ceux qui critiqueront ses fables, qu’il entend,

lui aussi, agir à sa guise, sans trop se soucier des censeurs (voir

le Prologue du livre II).

Brossette prétend que la fable fut composée vers 1647, au

moment où Maucroix entrait dans les ordres et où La Fontaine

songeait à se marier ; elle aurait eu alors une valeur d’actualité

pour les deux amis. Quoi qu’il en soit, nous avons là, vraisem

blablement, le premier essai de La Fontaine dans le genre de la

fable. Composée entièrement en alexandrins à rimes plates (c’est

la seule fable ayant cette forme), elle est, en fait, beaucoup moins

une fable qu’une épître familière, dans la tradition des épîtres

d’Horace. Le récit est un conte rustique, dans le genre des conteurs

du XVIe siècle qui cherchent beaucoup plus le mot pour rire que

la morale.

L’invention des arts étant un droit d’aînesse2,

Nous devons l’apologue * à l’ancienne 3 Grèce.

Mais ce champ ne se peut tellement moissonner

Que les derniers venus n’y trouvent à glaner.

1. Ces initiales signifient : A Monsieur de Maucroix. Maucroix fut

un ami de toüt le temps de La Fontaine. Il entra dans les ordres et devint

chanoine de Reims. — 2. Cette métaphore revient à dire : les anciens,

nos aînés, ont eu le privilège d’inventer les arts. — 3. Ancienne, quatre

syllabes, par diérèse, 27, e.