Page 75 - Les fables de Lafontaine

P. 75

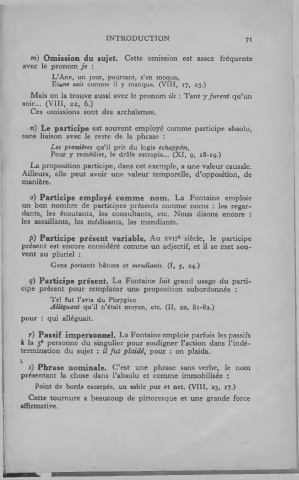

INTRODUCTION 71

ni) Omission du sujet. Cette omission est assez fréquente

avec le pronom je :,

L’Ane, un jour, pourtant, s’en moqua,

Et>ne sais comme il y manqua. (VIII, 17, 23.)

Mais on la trouve aussi avec le pronom ils : Tant y furent qu’un

soir... (VIII, 22, 6.)

Ces omissions sont des archaïsmes.

n) Le participe est souvent employé comme participe absolu,

sans liaison avec le reste de la phrase :

Les premières qu’il prit du logis échappées,

Pour y remédier, le drôle estropia... (XI, 9, 18-19.)

La proposition participe, dans cet exemple, a une valeur causale.

Ailleurs, elle peut avoir une valeur temporelle, d’opposition, de

manière.

o) Participe employé comme nom. La Fontaine emploie

un bon nombre de participes présents comme noms : les regar

dants, les écoutants, les consultants, etc. Nous disons encore :

les assaillants, les médisants, les mendiants.

P) Participe présent variable. Au xvne siècle, le participe

présent est encore considéré comme un adjectif, et il se met sou

vent au pluriel :

Gens portants bâtons et mendiants. (I, 5, 24.)

?) Participe présent. La Fontaine fait grand usage du parti

cipe présent pour remplacer une proposition subordonnée :

Tel fut l’avis du Phrygien

Alléguant qu’il n’était moyen, etc. (II, 20, 81-82.)

pour : qui alléguait.

r) Passif impersonnel. La Fontaine emploie parfois les passifs

à la 3e personne du singulier pour souligner l’action dans l’indé

termination du sujet : il fut plaidé, pour : on plaida.

L

r) Phrase nominale. C’est une phrase sans verbe, le nom

présentant la chose dans l’absolu et comme immobilisée :

Point de bords escarpés, un sable pur et net. (VIII, 23, 17.)

Cette tournure a beaucoup de pittoresque et une grande force

affirmative.