Page 271 - Les fables de Lafontaine

P. 271

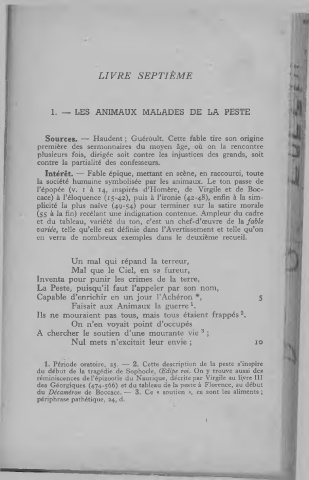

LIVRE SEPTIÈME

1. — LES ANIMAUX MALADES DE LA PESTE

Sources. — Haudent ; Guérôult. Cette fable tire son origine

première des sermonnaires du moyen âge, où on la rencontre

plusieurs fois, dirigée soit contre les injustices des grands, soit

contre la partialité des confesseurs.

Intérêt. — Fable épique, mettant en scène, en raccourci, toute

la société humaine symbolisée par les animaux. Le ton passe de

l’épopée (v. l à 14, inspirés d’Homère, de Virgile et de Boc-

cace) à l’éloquence (15-42), puis à l’ironie (42-48), enfin à la sim

plicité la plus naïve (49-54) pour terminer sur la satire morale

(55 à la fin) recélant une indignation contenue. Ampleur du cadre

et du tableau, variété du ton, c’est un chef-d’œuvre de la fable

•variée, telle qu’elle est définie dans l’Avertissement et telle qu’on

en verra de nombreux exemples dans le deuxième recueil.

Un mal qui répand la terreur,

Mal que le Ciel, en sa fureur,

Inventa pour punir les crimes de la terre,

La Peste, puisqu’il faut l’appeler par son nom,

Capable d’enrichir en un jour l’Achéron *, 5

Faisait aux Animaux la guerrex.

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés2.

On n’en voyait point d’occupés

A chercher le soutien d’une mourante vie 3 ;

Nul mets n’excitait leur envie ; 10

1. Période oratoire, 25. — 2. Cette description de la peste s’inspire

du début de la tragédie de Sophocle, Œdipe roi. On y trouve aussi des

réminiscences de l’épizootie du Naurique, décrite par Virgile au li,vre III

des Géorgiques (474-566) et du tableau de la peste à Florence, au début

du Décaméron de Boccace. — 3. Ce « soutien », ce sont les aliments ;

périphrase pathétique, 24, d.

I