Page 127 - Les merveilles de l'industrie T1

P. 127

122 MERVEILLES DE L’INDUSTRIE

« Noirs. — Le même oxyde sert pour faire les 1 équivalent sesquioxyde de chrome vert.. 76 gr.

noirs et les gris; on fait du gris en mettant la cou 1 équivalent alumine hydratée : A12O,9HO. 135 gr.

leur mince; on fait du noir en soutenant l’épaisseur. on lave à l’eau bouillante pour extraire le chromate

« Lorsqu’on précipite parle carbonate de soudeun de potasse qui se forme aux dépens d’un peu de po

mélange de sels de protoxyde de fer et d’oxyde deco- tasse retenue par l’hydrate d’alumine, ou conservé

balt, et qu’on laisse l’oxydation du composé s’effec d’abord opiniâtrément par l’oxyde de chrome que

tuer sous l’influence de l’air atmosphérique,on obtient

les eaux de lavage, même bouillantes, n’en débar

une combinaison des oxydes de fer et de cobalt qui, rassent pas toujours complètement. Il y a là quelque

suffisamment calcinée, fournit un oxyde noir de

très-bonne qualité. Voici les doses que j’emploie. chose d’analogue à ce que M. Chevreul a désigné

sous le nom de phénomènes de teinture.

« On prend :

«Le vert bleuâtre s’oblient en suivant lamême mé

1 équivalent oxyde noir de cobalt................. 38 gr. thode et d’après les mêmes principes; on prend :

2 gr. fer métall. — 1 équival. d’oxyde Fe2O3. 56 gr.

1/2 équivalent sesquioxyde de chrome......... 3s gr.

« On fait dissoudre séparément l’oxyde de cobalt

1 — oxyde de cobalt....................... 38 gr.

à chaud, le fer métallique à froid, l’un et l’autre 1 — alumine — alumine hydratée. 135 gr.

dans l’acide chlorhydrique, les deux dissolutions On calcine et on lave à l’eau bouillante.

sont étendues d’eau, filtrées et réunies ; on préci

pite le mélange par le carbonate de soude en léger « Bruns. — Lorsqu’on combine ensemble le per-(

excès, on lave à grande eau jusqu’à ce que tout oxyde de fer et l’oxyde de zinc, en présence de quan

l’oxyde de fer ait passé à l’état de peroxyde de fer tités plus ou moins considérables d’oxyde de cobalt,

hydraté, entièrement jaunâtre ; on dessèche et on ou d’oxyde de nickel, on obtient des oxydes bruns

triture avec deux fois son poids de sel marin ; on plus ou moins foncés, plus ou moins chauds, qui

calcine dans un têt à rôtir, à une chaleur rouge som sont, dans la peinture sur verre, d’une très-grande;

bre, on lave à l’eau bouillante et on fait sécher. En utilité. On prépare ainsi du brun rougeâtre, du brun

fin quand l’eau de lavage n’enlève plus rien, on de bois, du brun-sépia et du brun noirâtre.

calcine de nouveau dans un creuset à une chaleur « On prépare séparément, pour les réunirensuite,

très-intense. L’oxyde ainsi formé est une combinai les dissolutions suivantes dans l’acide chlorhydri

son définie qui a pour formule : Fes03,CoO. que :

« Verts. — L’oxyde de chrome est la base des verts;

on le combine avec l’alumine pour lui donner de la 2 équivalents de fer = 1 équivalent ses

transparence, avec l’oxyde de zinc pour le modifier quioxyde de fer Fe’O’.......................... 56 gr.

en jaune, avec l’oxyde de cobalt et l’alumine pour 1 équivalent de zinc = 1 équivalent d’oxyde

le transformer en vert bleuâtre. de zinc ZnO........................................... 33 gr.

« L’oxyde de chrome se prépare à l’état de ses

auxquels on ajoute de l’oxyde de nickel ou de l’oxyde

quioxyde pour les besoins de l’art de la vitrification,

en enflammant ,un mélange d’une partie de soufre de cobalt 2 grammes. On traite exactement comme il

pour deux de bichromate de potasse. On place le a été dit plus haut pour le noir, à cette exception

mélange bien trituré dans un têt à rôtir, on fait au toutefois, qu’on néglige la deuxième calcination.

centre une petite cavité qu’on remplit de soufre en L’oxyde lavé, qui a pour formule Fe’O* (LnO,CoO) ou

fleurs, et auquel on met le feu. Leproduit de la com Fe8O’ (LnO,NiO), est d’un beau brun rougeâtre; si

bustion au contact de l’air est de l’oxyde de chrome, l’on a fait usage du nickel, le produit est d’un ton

qu’on lave à l’eau bouillante ; il n’est point néces plus chaud.

« Le brun de bois et les autres bruns ne diffèrent

saire d’agiter pour renouveler les surfaces du mé

lange incandescent; la combustion se propage d’elle- que par la quantité d’oxyde de cobalt ou d’oxyde de

même jusqu’au centre de la masse. L’oxyde de nickel. Voici les dosages :

chrome qui résulte de la réduction du chromate de

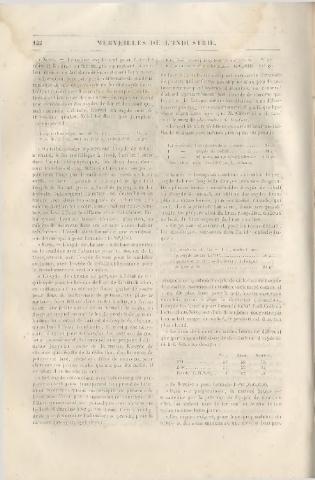

Bois. Sépia. Noirâtre.

potasse est lavé, séché et calciné de nouveau, pour

Fer......................... 5<j 56 56

éliminer un peu de soufre qui n’a pas été brûlé. Il Zinc....................... 33 33 33

est alors d’un très-beau vert. Oxyde (CoO,NiO;.. 4 12 38

« Cet oxyde est combiné avec l’alumine pour pré

parer un vert-jaune transparent : on prend de l’alu « Ce dernier a pour formule Fe2O3,ZnO,CoO.

mine hydratée ; quand on précipite en présence de « Dans ces préparations, la nuance brune est

beaucoup l’eau par l’ammoniaque caustique de maintenue par la présence de l’oxyde de zinc ; en

l’alun ammoniacal ou potassique, on obtient un effet, on obtient avec le fer seul et le zinc le ton

hydrate d'alumine à 62 p. 100 d’eau. C’est à cet hy qu’on nomme brun-jaune.

drate que j’emprunte l'alumine; je prends, pour le « Ces oxydes exigent, pour leur préparation , du

calciner après porphyrisation : temps et des soins minutieux qui élèvent leur prix