Page 213 - Les merveilles de l'industrie T1

P. 213

208 MERVEILLES DE L’INDUSTRIE.

thage, on rencontre des potiers grecs célè- : communes. Brongniart a développé cette

bres. Ces derniers voient bientôt leur naître thèse et a mis cette vérité hors de doute

des émules dans l’Étrurie, dans la Grande- , dans un chapitre plein d’intérêt, que l’on

Grèce, dans la Campanie et la Sicile, dans nous saura gré de reproduire.

l’Apulie, dans toute l'Italie méridionale, qui

alors était presque partout composée de co « L’examen technologique de toutes les poteries

lonies grecques, tandis que quelques siècles de l’Antiquité, si connues, si célèbres même et de

puis longtemps, sous les noms de poteries grecques,

plus tard, par un de ces revirements dont

rampaniennes, étrusques, samiennes, romaines, etc.,

l’histoire nous offre plus d’un exemple, c’est conduit nécessairement, dit Alexandre Brongniart,

la Grèce qui devait devenir une annexe de à conclure que toutes ces poteries appartiennent à

la classe de la poterie commune. La pâte des vases

l’empire romain.

grecs, toujours rougeâtre, quelquefois cependant d’un

Ces considérations font pressentir que gris rougeâtre pâle, est en général fine et légère,

nous n’aurons pas beaucoup à nous étendre à texture lâche, et, comme nos poteries communes,

sur la céramique à Rome et dans les pays elle laisse transsuder l’eau, lorsqu’elle n’a été en

duite d’aucun vernis ; elle est tendre, facile à être

oit les Romains portèrent leur domination.

entamée par le couteau, et n’a reçu qu’une faible

Les Romains trouvèrent la céramique toute I cuisson.

créée par le génie grec; ils n’eurent qu’à « Lorsqu’on met de l’eau dans ces vases, ils répan-

! dent une odeur argileuse des plus sensibles ; l’eau

lui faire subir certaines modifications, pour

j ne les traverse pas tout de suite, mais au bout de

l’approprier à leur génie propre et à leurs dix à vingt heures, elle suinte en gouttelettes très-

usages particuliers. i petites de toutes les parties où il n’y a presque pas

de vernis. Néanmoins cette poterie s’approche da

vantage par sa composition de la pâte des faïences

que de celle des poteries communes ; car elle fond

complètement à la température de la cuisson de la

porcelaine, et renferme environ 10 pour 100 de

chaux, indiquée par l’analyse, qui a donné les résul

CHAPITRE X

tats suivants :

COMPOSITION CHIMIQUE, CARACTÈRES ET PROPRIÉTÉS DES

Analyse de la pâte dépouillée de vernis, et privée d'eau

POTERIES GRECQUES ET ÉTRUSQUES.

d’un vase campanien.

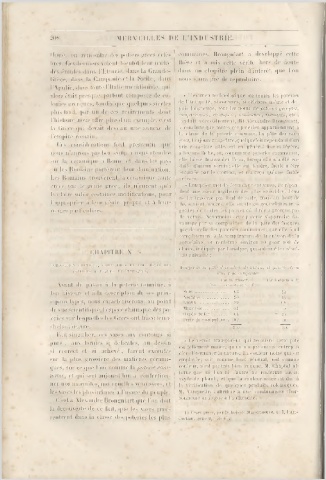

Par M. Büissox. Par Vauoublin (I)

Avant de passer à la poterie romaine, à Dans le laboratoire de l’Esse.

ton histoire et à la description de ses prin Silice............................ 03 53

Alumine...................... 20 15

cipaux types, nous caractériserons, au point Chaux.......................... 09 08

de vue scientifique, l’espèce chimique des po- Magnésie..................... 02 »

Oxyde de fer..... ......... 04 2i

eries sur lesquelles les Grecs ont tracé leurs Perte de manipulum.. 02

chefs-d’œuvre. IgD 100

Fait singulier, ces vases aux contours si

« Le vernis transparent qui recouvre cette pâte

purs , aux formes si délicates, au dessin

est tellement mince, qu’on n’a pas encore entrepris

si correct et si achevé, furent exécutés d’en déterminer la nature. La couleur noire qui est

sur la plus grossière des matières cérami employée, soit comme fond général, soit comme

ques, sur ce que l’on nomme la poterie com- j couleur, n’est pas très-bien connue. M. Chaptal af

firme que ni l’un ni l’autre ne renferme aucun

mime, et qui sert aujourd’hui à confection- |

oxyde de plomb, et que la couleur noire est due à

ner nos marmites, nos écuelles vernissées, et la vitrification de quelques produits volcaniques.

les vases les plus infimes à l’usage du peuple. | M. Vauquelin l’attribue à une combinaison char

bonneuse analogue à l’anthracite.

C’est à Alexandre Brongniart que l’on doit

la découverte de ce fait, que les vases grecs

(1) Vases grecs, par Dubois de Maisonneuve, t I, Intro

rentrent dans la classe des poteries les plus duction, page 8, note!?.